|

协同创新应风险共担利益共享——访北京交通大学校长宁滨

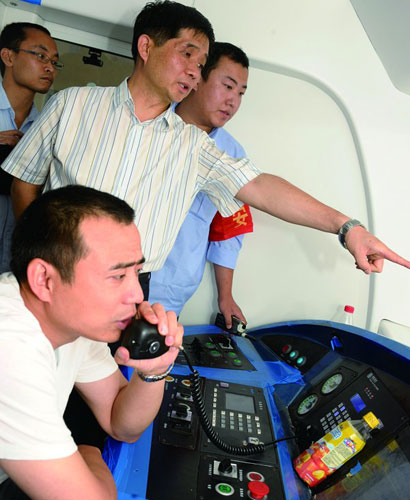

北京亦庄线运行前测试CBTC系统,图为宁滨校长(中)在现场指挥。 核心提示 ●“2011计划”是继“211工程”、“985工程”之后又一项重大战略举措 ●建立健全协同创新机制是“2011计划”的工作重点 教育部、财政部日前联合实施“高等学校创新能力提升计划”(简称“2011计划”)。实施“2011计划”,是贯彻落实胡锦涛总书记在清华大学百年校庆大会上重要讲话精神的战略举措,也是深化科技体制改革的重大行动。对于中国高等教育政策来说,“2011计划”意味着怎样的导向?高校怎样进一步促进内部资源和外部创新力量的有机融合,全面提高教育质量?就此,记者采访了北京交通大学校长宁滨。 实施“2011计划”是高校的新机遇 问:“2011计划”是继“211工程”、“985工程”之后,中国高等教育系统又一项体现国家意志的重大战略举措。您如何评价这一战略举措? 答:“2011计划”是对“211工程”和“985工程”的发展和延续,三者是一个整体,相互联系又各有侧重。“211工程”是范围面比较大的学科计划,“985工程”是从“211工程”高校中聚焦国际一流大学的计划,“2011计划”是国家在向高等教育强国迈进,冲击国际一流的进程中,进行整体提升、聚焦目标的又一重大举措,必将对中国高等教育的发展和创新型国家建设产生重要推进作用。 建设世界一流大学,高校的主要任务有两点,一是为创新型国家的发展培养高水平、创新型人才,二是通过高水平的大学为国家的发展、科技的进步、人类的未来贡献高水平的原创性成果。 对高校来说,“2011计划”的实施是新的机遇与新的使命。准确把握“2011计划”的内涵,认真梳理学校在过去10多年中发展的成果、积累的优势、存在的问题,认清高校在当前国家和世界发展中的任务,对接国家重大需求,瞄准学科前沿,把“2011协同创新中心”这个载体建设好,在培养创新型人才、贡献高水平科技成果的同时,提升高校自身的竞争力和影响力,在推进创新型国家建设的同时,推进我国高等教育向世界一流迈进。 做好顶层设计是协同创新关键 问:“2011计划”的核心目标是提升人才、学科、科研三位一体的创新能力。在您看来,高校怎样改变考核评价方式,真正注重原始创新,注重解决国家重大需求的贡献度、贡献率并依此评价科学研究? 答:“2011计划”的核心目标是提升人才、学科、科研三位一体的创新能力,要求我们在实施计划时既要瞄准学科前沿和国家重大需求,又要考虑高校人才第一资源和科技第一生产力相结合的可持续发展的需要。 北京交通大学是第一批参与教育部、财政部“2011计划”试点的高校,围绕北京城市轨道交通基于通信的列车运行控制系统(CBTC),进行了有益的探索。我校参与了一系列与“2011计划”相关的重要讨论,得到两点启示:一是要把目标和架构设计好,具有前瞻性和战略性,面向学科前沿、国家和行业重大需求。二是要改革机制体制,解决分散、封闭、低效等问题。 要把目标和架构设计好,就一定要站得高,看得远。去年高铁“7·23事故”以后,我国高速铁路的发展遇到了困难与挫折,但中国高铁的发展战略不能变,这是由国家国情决定的。高速铁路发展面临的核心问题之一就是安全,解决国家、行业在这方面的重大需求,就是我们当前协同创新要完成的任务。北京交通大学曾围绕城市轨道交通发展中的核心技术问题,充分发挥学校在信息、交通等领域的学科优势与特色,完成了具有完全自主知识产权、填补国内空白的“城轨CBTC系统”。成功的实践使我们有信心完成新的目标,但经验也告诉我们,满足行业重大需求既要“顶天”还要“立地”,即既要实现技术创新,又要解决实际问题,使之得到应用,因而需要更为科学和合理的顶层设计。 推动科技体制改革与创新,解决分散、封闭、低效等问题,高校要作出积极尝试。去年6月16日,刘延东同志在北京交大调研时特别强调,北京交通大学这样的行业院校应该在国家科技体制改革过程中走在前头,要积极地探索一条有益的道路。我们在财政部的十年的先期试点CBTC项目中,完成研究攻关工作后,在试验阶段、示范工程阶段分别请不同企业来牵头,自己甘居后方做后援,体现了不同的阶段,不同的主体,不同的优势,最终形成合力,成功地完成了一个复杂系统从创新到应用的全过程。我认为,高校在协同创新过程中一定不能有“包揽”的思想,也不要计较能不能牵头,在做好顶层设计的同时,明确自身定位,谁有优势谁牵头,这样才能达到协同的既定目标,从而实现优势互补、风险共担、利益共享。 突破体制机制壁垒是协同创新的难点 问:当前面临着教育、科技与经济社会发展结合不紧以及科研资源配置分散、封闭、低效等问题。您认为,怎样突破高校内部以及与外部的体制机制壁垒,推进协同创新机制建设? 答:协同创新要瞄准科学前沿和国家发展的重大需求,这样的项目通常具有投入大、周期长、风险大的特点,需要高校有眼光、有魄力、有协调能力、有承受失败的勇气,同时,有一套行之有效的评价方法与制度来保证。 在协同创新中要解决的重大课题,都不是容易解决的问题,不可能是短期能够完成的工作。因而对科技创新的成果、科研人员的工作,评价不能急功近利。在这样一个重大的项目中,每个人的贡献都是不一样的,工作内容各有侧重,但都是整体的有机组成部分,管理和评价必须分类进行。从事应用研究的教师不适合用论文作评价标准,真正搞基础研究的教师可能一两年就可以完成一篇较好的论文。而如果在协同创新中选题的方向、承担的任务是一个硬骨头,那就有可能三五年中一点成果也没有。所以对不同类型的工作,对同类型但不同内容、不同方向的工作,要具体细化并实行不同的评价方法。 “2011计划”对于如何突破高校内部以及与外部体制壁垒的问题提供了一个良好的契机。要解决高校目前存在的重科研轻教学、科教分离、科研成果无法转化等问题,需要解决好四方面的问题:第一,把握科研工作在高校发展中的规律;第二,调动高校从事科研工作教师的积极性;第三,合理配置资源,让科研人员心无旁骛地从事科研教学;第四,高校评价教师要和科研规律相结合。解决好这些问题,对于科研水平的提高,科技创新能力的提升,对于创新型国家建设、国家的可持续发展具有重大意义。关于外部体制壁垒,关键在于将“风险共担、利益共享”的机制体制设计好,明确规划,定期沟通协调,对遇到的问题能及时有效解决,从而保证大家能为一个共同的目标而持续不断地努力。(记者 唐景莉 通讯员 陈颖) 链接 探索政产学研用相结合 基于通信的列车运行控制系统(CBTC),相当于“为每辆列车装配了一直在线的移动电话”,地面控制系统可以实时精确地掌握列车的位置,并且实时为每个列车发送移动授权,最小运营间隔时间从设计上可以缩短到90秒,极大地提高轨道交通的运力。 由北京交通大学研发的具有完全自主知识产权的CBTC系统经过15年的探索,在北京地铁亦庄线、昌平线顺利开通运营,使得中国成为世界上第四个成功掌握该项核心技术、并成功开通运营的国家。 《中国教育报》2012年7月2日第5版 (责任编辑:admin) |