|

“逃离科研”:另一维度的思考 ——几位海外归国青年科研人员的经历和反思 一个帖子激起千层浪。 近段时间,中国科学院研究员程代展一篇博文《昨夜无眠》,“博”得几十万的浏览量,公众和媒体围绕理想、科研环境、青年人才、“钱学森之问”、隐性逃离等话题,各抒己见。 国外是不是也存在“逃离科研”的现象?其逃离的原因是否有所不同?对于国外的年轻人,科研是不是个好选择?国内外的比较是否有利于我们对“逃离科研”现象有新的思考? “不识庐山真面目,只缘身在此山中”。本报继11月24日刊发《他为什么“逃离科研”》之后,放开视野,把这个问题置于更广阔的背景,请几位海外归国青年科研人员结合其国内外工作的经历和反思,带我们更深刻地理解“逃离科研”现象。

谁夺走了学生的兴趣? “其实国外的年轻人‘逃离科研’的例子也不少。”翟荟,31岁,清华大学高等研究院研究员。他2005年在清华大学获物理学博士学位后,赴美国俄亥俄州立大学和加州大学伯克利分校做博士后研究,2009年回到清华大学。 让翟荟印象深刻的是,他在伯克利分校读书时,一对物理教授夫妇的孩子,极具数学天分,早在读高中时就去大学旁听研究生课程。身边的人几乎都认为她是个数学天才。她高中毕业后去了哈佛大学、普林斯顿大学学习,学的并不是数学,而是物理。可就在翟荟回国前,听说这个女孩去印度学习历史了,因为她又对历史感兴趣了。 “在国内,这几乎是不可想象的。”翟荟说,未见得这样自由地跳来跳去就一定好,但在国内,学生太容易随大流,缺少对自己兴趣的坚持。 赵博,中国科技大学微尺度物质科学国家实验室(筹)的研究员,是量子信息研究领域的领军人物潘建伟科研团队的一员,回国前曾在德国、奥地利留学。他甚至不太同意“逃离科研”的提法,国外年轻人做科研做到很好的程度也有放弃的,他认为这很正常。赵博在奥地利做博士后研究期间,就曾经碰到一个38岁的同行,此人做了七八年博士后研究之后,放弃科研,去了一家公司。 同样是放弃科研,在翟荟看来,值得反思的是,国外年轻人放弃科研更多是因为兴趣,而不是基于生存的压力。在美国,不管是哈佛大学等名校还是一般高校,博士后的待遇相差不多,一般年薪在6万—7万美元,完全可以解决生计问题。 翟荟认为,就帖子《昨夜无眠》中“逃离科研”的学生来讲,虽然是在博士阶段发生的事情,但问题要追溯到更早。第一个关口是高中阶段甚至更早,“我们的评价过于单一,缺少对每个人潜力和特质的挖掘,缺乏对个人的发现”。第二个关口是本科阶段的教育,基本按照分数高低来选择专业,有的学生自己不清楚兴趣所在,只是随大流,甚至在选择专业时富余了几分都觉得是浪费。进入院系后,学生基本被按照同一个方向培养,对自己是不是真的热爱这个专业概念模糊。 翟荟在做研究的同时还担任物理系本科班的班主任工作,他找每个学生谈话,让他们有意识地了解自己的兴趣所在,是偏思辨还是偏动手,或是有意社会工作,帮助学生找到未来发展的方向。但他发现,有些学生读了两三年后,依然不清楚自己的兴趣所在。 一名在某著名“985”高校做科研的“海龟”很认同翟荟的说法。他是十几年前学校基础学科基地班的一员,当年的基地班由学校从全校选拔好苗子,是旨在培养未来科学家的“尖子班”,全班50余人,最后从事科研的人,包括他本人也不过六七个。“当时选人的标准就是看分数,其实他们未必对科研有兴趣。”这位“海龟”说。 “没有兴趣,科研将是一件非常痛苦的事。美国人最后留下来做科研的都是有兴趣的。”在翟荟看来,科研是一种生活态度和方式,如果你对未知的世界持有好奇心,你有探究未知领域的兴趣,才可以选择科研。 “的确如此,一个很冷门的专业也许在20年后成为热门,谁都说不好未来的创新点是什么学科引发的,这一切不如都交给兴趣。如果一个社会能养得起一群科学家,那么就不要太功利,指望在短时间内给社会创造价值。只是把科研作为谋生手段,是个人的失败也是社会的失败。”另一位海归学者这样告诉记者。 清华大学教授、首批“千人计划”入选者施一公曾讲过一个故事:2002年诺贝尔医学与生物学奖得主、麻省理工学院教授罗伯特·霍维茨在1974年开始做小线虫研究时,既不知道线虫研究有任何应用价值,也不知道能发现什么。他只是觉得很有意思。1992年的一天,当他发现线虫的一个基因和人类细胞里的一个致癌基因很相似时,好几家跨国制药公司蜂拥而至,请他帮助研发抗癌药物。现在罗伯特·霍维茨是世界著名跨国制药公司诺华的科学顾问。 问题的关键是,谁夺走了学生的兴趣?同济大学土木工程学院副教授谢强在其博客中认为,我们的学生从小就在一个充满恶性竞争的环境中长大,成长的过程已经榨干了他们对学习的兴趣。到了研究生阶段,对科研真正感兴趣的学生数量已经非常少。导师猛然间看到了这样的优秀学生,都希望能够好好培养。如果学生开始对科研充满兴趣,但是后面的读研阶段逐渐对科研产生了恐惧甚至极度厌恶,只想远离科研,除了大环境下名利和物质的诱惑、学术环境的浮躁,老师也应该反思,是否有拔苗助长之嫌。 “当然,对这个问题的看法属于仁者见仁、智者见智,当下需要郑重对待‘兴趣’二字,否则‘逃离科研’的现象还会更加普遍。”翟荟说。 科研环境让理想变得“太贵”? 程代展的帖子在科学界引发的热议,很多是围绕科研环境、科研资源分配等问题展开的。有人认为,是这样的环境磨灭了青年科研人才的热情,让科研理想变得太贵、太奢侈。 孙之傅(应采访者要求,化名)几年前从美国一所著名高校做完博士后研究回国,目前在一家科研院所做PI(独立领导实验室的科学家)。 回到阔别5年的北京,他着手开展科研工作,但他发现,首先面临的挑战是自己的实验室每年至少要有100万元的经费进账,否则运转就有问题。 他所在的科研院所规定,其领导的实验室的博士生每个月2000元的奖学金以及工作人员的一半工资都需要他自己想办法解决。也就是说,他需要申请足够多的项目以获得经费支持,来维系实验室的运转。但国家规定,项目经费用于人头的部分不能超过15%。所以,保障实验室的生存是他的第一要务。 所以,孙之傅每年上半年的大部分精力要用于申请项目上。“跑项目”,成为这些青年科研人员最头疼的问题。头疼的并不是跑项目本身,而是其公平性和公正性。“科研资源的分配是科研体制的一个核心问题。”孙之傅说,从形式和过程上来看,其实国内的项目申请跟国外没什么太大区别,但是在实际运行中,发挥主导作用的是不是学术的力量,不得而知。 同样曾在美国留学的翟荟说,美国的教授其实也有争取项目的,华盛顿有很多“管钱”的机构,一些教授经过时也顺便去拜访,“但可以确定的是,这不是他们天天干的事情,不占用他们的主要精力”。 一位著名海归学者曾经在一篇文章中表示,我们的规则制定得很好,跟国外没什么差别,但是在执行层面出了问题。比如说项目申请中的匿名评审,按道理没有人知道谁是评委,但是他在周六傍晚接到通知说,下周一去参加评审,结果周日上午就收到五六条请关照的短信。有一次他与一个新招聘的年轻人聊天时,对方很直率地问:“我回来以后,需要多少时间出去拉关系?” 对科研经费的管理,孙之傅也有不解的地方:“在美国,科研经费中人头费是大头,毕竟,人是主导因素,现在我们的经费太多比例用在购买大型仪器上了,不应把纳税人的钱变成仪器公司的利润。”孙之傅说,现在国内不少实验室的设备比国外好很多,但是拿不出钱让优秀的博士后安心待在国内做科研,这些优秀人才宁愿选择去国外,所以不少实验室面临优秀人才流失的问题。他呼吁科研经费也要“以人为本”。 在一些海归青年科研者看来,科研评价的空间也亟待改善。孙之傅说,我们喜欢用发了多少文章、拿了多少经费来衡量,但对项目的结题往往草草了事。他说自己接触到一些大的项目,评审的意见一律都是“优秀,获得滚动支持”。评审时评委是否有不同意见,是否能反映到评审的结果上,也不得而知。他在美国读书时,发觉教授在做科研时很有Credit(信用,口碑)的概念,更看重项目本身取得的学术成就,以此来累积自己的学术地位,而不是以拿到经费的多少来衡量。 一位海归学者打了个比方,看一个人有无学术成就,就像是与金庸小说里的高手过招,难道你主要看他以前学过什么,跟哪个老师学过,读过几本武功秘籍?你过两招自然心知肚明。 科研体制和科研环境说到底是一种文化的反映。让孙之傅印象深刻的是,自己所在的科研院所一般较大项目启动时,一些基金或者项目机构的某个处长甚至是普通工作人员,也会被邀参加,受到格外的礼遇,往往“前排就坐”。他对此特别不解,在美国,NIH(美国国立卫生研究院)、NSF(美国国家科学基金会)的工作人员只是纯粹的办事人员。这个细节的对比引发了孙之傅的思考:项目的实质性决定权到底在专家手里还是行政管理人员手中?学术力量在行政化的裹挟下,能否保持其应有的地位?

世界上没有完美的科研制度 既然国内有“逃离科研”的现象,既然国内的科研环境和体制受到一些业内人士的诟病,是否意味着青年科研人才在国外的发展前景会更好? 赵博认为,不要对“逃离科研”过分敏感,什么时候社会大众对科研工作者的跳槽、转行坦然了,也许科研工作的环境反而归于良性。搞科研的人也不一定一辈子都在做科研,博士后为什么不能去中学呢?外国的博士后去中学的也不少。科研本就是小众化的选择,会经历一个大浪淘沙的过程,能留下来的自然留下来。在他看来,回国后能为国家做些事情,很有成就感。当然,他也建议多给年轻人一些机会,在奥地利等欧盟国家,即使资历尚浅的青年科研人才也可以申请Start Award (起步奖) ,资助金额为100万欧元。 孙之傅认为,国内的发展前景比国外要好。举个例子来说,国内的科研经费资助比例远高于国外,这给真正有才能的年轻人创造了机会。美国NIH科研项目经费的申请中,只有10%的申请者能获得批准,而我国自然科学基金委的项目大概有20%能获批。从纵向来说,我国的科研投入也在这几年发生了巨大的变化。前几年国家自然科学基金委的面上项目(也叫一般项目,照顾的面比较大,是国家自然科学基金研究项目系列中的主要部分)的资助也就每年五六万元,今年已经提高到15万—20万元,“至少能够让你有条件做你感兴趣的事情,能满足这一条件的工作并不是那么多吧?如果你自己放弃比收入、比权力的心态,你完全可以觉得做科研很好”。他觉得,不要给自己预设很多条件,比如,我多少岁之前不能没有房子,收入不能低于多少钱,持名利心做科研会非常辛苦。 作为留学归国人才,孙之傅已经拥有独立的实验室,30多岁回国就成为教授,带领一个团队开展科研工作,用他的话来说,这种机遇在前后10年都不太可能有。孙之傅说,自己尽量坚持科研以兴趣为本的理念。比如,他在申请项目时,如果碰到只是可以拿钱、无助于自己感兴趣的研究的项目,会把它当作第二选择,因为年轻人一开始还是要立志于做开创性的工作,而不是纯粹为了经费。记者问及是否十分辛苦,他说“我现在至少还不错,说明我这样的人也有生存空间”。 孙之傅的压力更多来自学术上的追求,来自国际同行的竞争。一个好的科学问题永远是很多人在盯着。有一次,他带领的团队做了一个有意思的课题,文章都写得差不多了,再做一些补充实验就可以成文了,可就是同样的题目,国外同行的文章已经发表了。这种竞争时刻让人感到紧迫。 在一些归国的青年科研人员看来,国内同行“找位置”的压力比国外小很多。国外高校教授稀疏配置,一个学科方向一般只有一两名教授,每个学科领域最多有十几个教授职位,只有一个教授退休后,才会有空职位腾出来。所以,在日本、美国等国家,50多岁才当上教授并不鲜见。“就这方面来说,我国年轻人的机遇相当不错。”翟荟说。 据悉,国外高校一般都实行tenure-track制度(试用期为5—7年,通过后可以拿到终身教职),这项号称“对年轻人非常残酷的制度”,给青年科研工作者比较大的压力。但很多教授的科技创新成果,也恰恰是在这个时期诞生的。 “科研工作者的压力有健康的压力和不健康的压力两种,健康的压力来自内心对学术的追求,而不是关系是否搞好。”据翟荟观察,一个研究组的带头人可以是资源依赖型,也可以是创新驱动型,取决于一个人的学术追求。但不管怎样,不要把身处的小环境风气搞坏,让学生看到一个“只会搞钱的老板”,未来的自己也不过如此,会打击更多年轻人从事科研的热情和积极性。 翟荟说,世界上没有完美的科研制度,与其抱怨,不如从自身做起。跟国内的一些“学术老板”拉来项目布置给学生不同,他在国外做研究时,50多岁的导师都是跟着博士后们一起做计算,一起编程序,始终保持学术活力,“科研创新是非常专业的一件工作,如果哪天某个人脑子里蹦出一个创新的想法、迈出重要的步子,那一定是他一直活跃在一线,对具体的事情不缺乏了解的缘故”。(本报记者 赵秀红) 《中国教育报》2012年11月29日第3版

他为什么“逃离科研”

——一个帖子引发的青年科研人才生存状态忧思

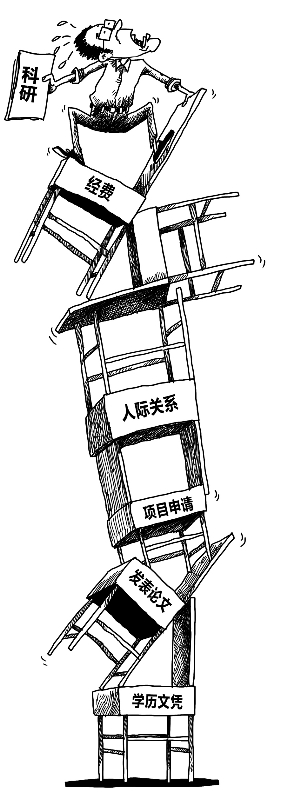

沉石 绘 近日,一篇名为《昨夜无眠》的帖子,在网上引起热议,搅动了科研的“江湖”。 发帖者是中科院数学与系统科学研究院教授程代展,文中讲述了他的一名极有科研潜质并已经取得耀人成绩的博士生,放弃了科研道路,选择到一所中学任教。 犹如投入湖心的石子,这篇博文掀起了讨论青年人才为何逃离科研的阵阵涟漪。这样的问题的确值得思考:我们的科研环境为何无法留住一些有天分的青年人才?“逃离”现象的背后,是青年科研人才怎样的生存现实? 导师的哀伤 与科学网上讨论的热烈状态不同,程代展赴成都出席某会议后,便整天待在北京的办公室,不时地陷入困惑和忧伤,难以释怀。 在11月13日发表于科学网的博文《昨夜无眠》中,他这样表述:学生郝雷(化名)跟随他读博5年,在即将赴美做访问学者的当口告诉他,自己打算放弃科研,去一所中学任教。 “做研究太累,没兴趣了,不想做了”,是郝雷留给导师的理由。 郝雷的决定让他所在的整个实验室都感到意外,更挑战了程代展的惯有思维,他甚至用“哀莫大于心死”来形容自己的心情。 作为中科院数学与系统科学研究院自动化控制理论研究方向的博导、教授,程代展研究的方向比较偏重数学理论,他带出来的博士或者博士后,基本都进了高校和科研院所。 尤其让他感到沮丧的是,这个决定“出走”的学生是他心目中的科研新星,“极好的科研苗子”。“他数学基本功扎实,和他讨论数学问题是一种享受”,“他在科研上的敏感性也很难得”。在与记者谈论这名学生时,他的语气充满惋惜:“要知道,进行该领域的前沿研究,需要极高的天分和深厚的数学基础,能够胜任的苗子本身就不多,而这个学生一点就透。” 况且,在程代展看来,郝雷已经拥有了让很多同龄研究者艳羡的成绩单:已经发表十几篇期刊论文、十几篇会议论文,有一本与程代展等人合作的著作,以及若干在审或待发表的文章。他还得到了英国和瑞典两所学校的博士后邀请,同时导师也已给他联系了一所美国大学的博士后研究工作。 “这么适合搞科研的学生竟然决定放弃,我有些承受不了。”程代展说。 因此,11月12日郝雷告诉导师他放弃科研的决定后,程代展苦口婆心地与其谈了两个多小时,“好话坏话都说尽了”之后,程代展又找来所里的老院士和其他年轻学者做郝雷的工作。 然而,众人的劝说并没有动摇郝雷的决心,第二天,他还是与那所中学签了约。 就在郝雷签约的当天,“饭后一个人发呆,欲哭无泪”的程代展在《昨夜无眠》的博文里写道:“谁能告诉我,是我错了,还是他错了?” 业内的悲叹 让程代展没有想到的是,他在沮丧与痛苦之际写下的这篇充满个人感情色彩的博文,竟被科学网、清华水木BBS等网站置顶,并引来大量回帖,学界中人纷纷吐槽,展开热议。 北京大学信息科学技术学院教授张海霞在其博客中发表了一篇名为《和程代展老师:过分务实和名利化的环境让我们无法回答钱学森之问》的文章。 她写到自己经历过两个学生的“叛逃”。一个考上研究生后便开始创业,尽管最终没有毕业,却成功创办了一所培训学校,成为一名著名的奥数辅导老师。另外一人,在张海霞帮其联系好赴美读博后,却选择就读当时的中国人民银行研究生部。 湖南大学物理与微电子科学学院教授文双春也表示,他所带团队的一位博士生,入学后曾对科研激情澎湃,废寝忘食,“我本有意在科研上好好培养他”,但自从其达到博士毕业要求后,就很少来实验室了。原来这位博士生未来的工作早已尘埃落定,要做公务员。 截至11月20日,注册用户主要是科研工作者的科学网就此事件展开的调查显示,对于“你身边是否有青年人逃离科研”的问题,选择“较多”的为3117票,选择“较少”的有207票,选择“没有”的为47票。 张海霞感慨道:“过分务实和名利化的社会环境和教育环境让我们陷入了恶性循环:具有潜质的好苗子不断主动或者被动地逃离,用他们的聪明才智去做一些‘更加务实和名利化’的事情。” 事实上,无论对于程代展的困惑,还是其他教授的吐槽,网络上有另一种声音——读完博士就一定要搞科研?年轻人的选择不应该被尊重?对这种选择本就不应该有对错判断。 但是,有一点得到了讨论者的共识——如果一些青年人才用脚投票,放弃科研,就需要反思我们的科研环境了。在文双春看来,其实全世界都存在“科研苗子”放弃科研的现象,但若我国产生这种现象是体制和环境在作怪,则需要警惕。 学者熊丙奇表示,这名科研苗子的放弃行为之所以引起如此广泛的讨论,是因为他触痛了大家敏感的“神经”。 为什么与其他一些行业争抢青年人才,科研界遭遇挫败感?这些在导师们看来可遇而不可求的科研苗子,为什么放弃科研事业?我们的科研环境为什么无法吸引优秀青年人?

程代展说,比起讨论个人的是非,这些问题更有意义,网络上对此的大量回帖和留言,说明大家对这个问题的普遍关心,说明“钱学森之问”的迫切。这是一个关系国家和民族发展的问题,是值得整个民族感兴趣的问题。“我们应该找出问题的原因,反思我们青年科研人才的生存现状”。 在回应网络热议而发出的帖子《我为什么逃离科研》中,郝雷表示,选择中学的原因之一是“以后生活中比较麻烦的事情,比如住房、子女入学等都可以解决了(房子不给产权,只是在职就可以住)”。 这种出于生活的考虑,程代展表示理解:“毕业生即使进入‘211’、‘985’高校工作,初期工资也就3000元左右,且没房住。但取得博士学位的年轻人,多半都小三十了,面临着结婚生子的压力,靠空洞的理想能拴得住他们吗?” 踏入高校教书的那一年,陈涛(化名)就已入而立之年。2010年,凭借在北京大学数学学院取得的博士学位,他终于在激烈的竞争中成功杀入了北京的一所“211”高校。 虽然挤进了京城的高校,在很多人眼里,工作稳定,有一定的社会地位,是纯正的“高知”,但陈涛却说,从前,因为就读名校、成绩优异而产生的优越感,让自己的学生时代俨然是他人眼中的“高富帅”,而如今,自己却有着强烈的“屌丝”心态。 第一年每个月能拿到3000元,第二年每月4000元。虽然学校提供周转房,他可以居住一个两居中的一间,近10平方米,但是因为周转房不允许带外人入住,已经与女朋友“裸婚”的他不得不出去租房。“何况,周转房也不能常住,第一年每个月交500元,第二年每月交1000元,第三年就要按市场价交了。” “除去租房和日常开销,也存不下什么钱。”虽然还有那么一丝高校教师职业的体面感,但是每当同学聚会,比较起那些转行到金融业、企业工作的同学,还是会有一份失落。 “我的情况在同样选择高校和科研院所的同学里还算是好的。”陈涛说,因为所在高校有行业背景,待遇相比其他高校要好。他有一位同学曾经到南京一所大学任教,每个月到手的工资不足2000元,“后来听说他干了两个多月就辞职了”。 对外经贸大学青年学者廉思领衔的研究团队曾对40岁以下的5138名青年教师进行了全国范围的抽样问卷调查,于2012年推出了《工蜂——中国高校青年教师调查报告》。 报告显示,从青年教师的收支状况来看,68.9%的受访者收支平衡处于赤字状态,11.8%的青年教师在工作的前几年,经济上主要靠父母和配偶支持。 青年学者对未来的收入期待也不高。中南大学副教授陈儒军回忆说,他曾经有一位非常有学术潜力的硕士生,“我建议他读博士,给他推荐一位好导师”,但他还是选择自己开一家公司,学生给他的理由是“我看你的工资单就觉得没有读博士的必要了”。 陈涛的“屌丝”心态不仅源于经济压力,还因为晋升的困难。“为了能评上副教授,我们的竞争可谓惨烈,虽然都是名校毕业生,但是名额太少了,不知哪年能熬上。” 陈涛说:“即使竞争过于激烈,但如果能够给我们年轻人多一些科研方面的支持,我们会看到更多的希望”。 但是,在有些科研机构和高校,在科研资源的分配上,锦上添花多,雪中送炭少。 程代展在反思这种逃离现象时表示,虽然近年来国家对教育与科研的经费投入不断增加,但目前有的高校与科技机构经费分配不合理,少数人占有大量资源,各种基金重叠分配,高校和科研院所中的贫富差距并不比社会上小。 《工蜂——中国高校青年教师调查报告》也显示,80.6%的“工蜂”没有主持过国家级课题项目,六成“工蜂”一年的科研项目经费不足5万元,61.6%的人没有拿到过学校的研究资助。 “青年人才不仅是当下的科研主力,且从规律上讲,25至40岁恰是自然科学研究的黄金期,很多著名科学家的主要科研成就都是在这一年龄段产生的。”程代展说。

可陈涛感到,作为年轻科研者,“除了研究、解决问题获得的满足感,其他什么也没有." 理想的溃退 “读博时,我连在学术上的满足感都得不到。”博士毕业后进入企业工作的王芒(化名)说。 1966年,33岁的华人科学家高锟以一篇划时代的论文为光纤的发展奠定了基础。那时,甚少有人能明白他的研究对于几十年后信息技术的发展将起到何种作用。直到43年之后,已患老年痴呆症的高锟获诺贝尔物理学奖,他的研究才被多数人知晓,他4年前在香港出版的自传在几日内被抢购一空,而此前,这本书卖出不到1000册。 英国数学家安德鲁·怀尔斯,曾这样形容费马大定理证明的纠错过程——“这最后的14个月是我数学生涯中充满了痛苦、羞辱和沮丧的一段时光……” 显然,除了天赋和兴趣,伴随科研的还有痛苦和寂寞。 程代展对记者说,“并不是说,你喜欢做科研,科研路上就是一路笑语欢歌,掌声鲜花”,科学研究,特别是基础理论研究,是一项艰苦的工作,是需要有理想的,需要一步一步积累。在他看来,科研是最应该保有纯净与非功利环境的领域之一。 可是,无论是众多的回帖者还是受访者,都表达出了一种对科研环境的失望。 “如果说收入不体面可以忍受,发展空间有限可以等待,竞争环境不公则是青年科研者最不能接受的。”文双春说。 “发论文、拿基金”,王芒说,在某些高校轻教学、重科研的环境中,这两项几乎成了一些高校教师的头等目标,因为绝大多数高校把职称与发表论文数、出版专著数、申请课题数等“量化指标”直接挂钩,而职称则意味着高校教师的待遇、地位和能够获得的学术资源。 “完成这些量化的任务后,才能真正有资格做点自己喜欢的研究。”陈涛说。 值得一提的是,《工蜂——中国高校青年教师调查报告》显示,没有高校青年教师认为影响论文发表的因素仅仅是质量,有不少受访者认为,人际关系与职称会对论文发表产生重要影响。 有些基金、项目、奖项评选的公正性也深受诟病。程代展曾在之前的博客中这样表示,到评审时,有的被评审人及其所在学校、研究所的业务处或其他相关人员,千方百计打听评审人,然后提着礼物到各评审人处拉关系、打通关节。 导师和学生之间的关系也很微妙。 “有的学术带头人常常只是‘学术捎客’, 弄了钱让下面的年轻人干活,自己挂名”,程代展描述的这种现象,正是王芒离开科研领域的重要原因。王芒说:“博士阶段基本都给老板干活儿了,项目紧的时候从早上8点干到晚上10点多,干出来的不是自己的成果,报酬也就是找点发票报点零用钱,学术理想都被磨灭了。” 陈涛则透露,往往论文评选或者项目申请中,评委们拿到申请资料后,首先要看的就是导师是谁,这是圈内“公开的秘密”。 对此现象,熊丙奇认为,是科研管理行政化、功利化的结果。由行政主导的科研资源配置体系,首先往往看重学者的头衔、身份,而不是其真实学术水平和学术贡献,所以,进入学术体系,每个人都想着怎样早日搞到学术头衔,而要获得学术头衔,就得按现在的学术体系,跟在导师身后进行学术公关,往往处理学术问题,不是按照学术原则,而是按照利益原则。

“这样的学术环境,很令年轻教师和学生对学术失望,因为他们看到的都是学术利益,而非对学术的执着追求,进而也就会放弃自己的学术理想,选择做其他事。”熊丙奇说,“如果不建立以学术管理为主体的现代科研制度,大学和科研机构就难以吸引有理想的优秀人才,即使人才进入,也会快速被体制化。” 时代的裹挟 “有能力参与国际学术竞争的年轻人,难道不应该奋不顾身地投入拼搏吗?这是一个更加艰苦的战场,中华民族需要你们。”“我们教育的最大缺失,是没有培养起年轻人对理想的追求和为科学献身的精神!” 66岁的程代展在博文中表达的此种心情,被与他同样是“40后”的中国地质大学(武汉)地球物理与空间信息学院教授刘庆生形容为“体现了我们那代人的一些特质”。 在更多人看来,这种“为科学献身精神”的缺失,不仅是教育的问题,也不仅是科研环境的问题,而是教育和科研界很难对抗整个社会环境的变化。 武汉大学原校长刘道玉曾表示:“20世纪80年代,青年教师的待遇普遍不高,我的月薪是65元,但那时风气比较好,没有把人引到一切向钱看的思路上。” “平心而论,高校里的年轻人,待遇还是可以的。所谓一步到位是不现实的,也是不合理的。年轻教师之所以觉得委屈,是因为他们的心理期待,以及周围的环境压力。过去,没有迅速致富的条件,不会有那么强烈的失落感,当时整个社会环境也不允许你炫富。”北大教授陈平原说。 王芒对记者说:“如果你身边的亲朋会把你和只有专科学历却当上了大老板的同龄人相比较,你难道能一点也不为所动?” 从中科院物理研究所博士毕业后便离开科研岗位的吴宝俊自称“科研逃兵”,他回顾自己读物理的10年时说,时常有人在听说他的专业名称后抛出这样的疑问:理论物理有用吗?选这个专业好找工作吗?你读理论物理,你的爹妈谁来养? 对这三个问题,吴宝俊的答案是:没用、不好找、没法养。于是对方马上抛来一道附加题:那你为什么还选这个专业? 因为被问得失去了耐心,当别人问到他的专业时,吴宝俊便常常戏称自己学的是“财务料理,简称‘务理’”,“对方一听有个‘财’字,仿佛明白了什么,便不再追问,我也落个清静”。 《工蜂——中国高校青年教师调查报告》这样分析:“整个社会的价值系统变了,权力和金钱取代知识与道德成为评价的核心指标,这是令高校‘工蜂’族感到压抑的重要背景。知识分子的整体地位下降,‘工蜂’族地位更加被边缘化。” 报告显示,对于“如何认知自身社会地位”,36%的高校青年教师认为自己处于“中下层”,13.7%的青年教师认为自己处于“底层”。 当被问及“你是否愿意从事目前的高校教师工作”时,68.8%的教师回答“否”。在考虑过转行的高校青年教师中,22.8%的人理想是公务员,想从事企业管理或金融行业的人分别有两成左右。 “其实,真正的科研苗子从小就逃离科研了”,在文双春看来,科学研究是世界上最复杂、最具创造性的劳动,本身需要最优秀的人来承担,但在本科阶段,成绩最好的年轻人选择了最实用、最好就业的热门专业,分数差一些的学生被“抓壮丁”读了基础学科。“中国的研究生规模十分庞大,但考研的队伍里不少是二本甚至三本高校的学生,而且基本上是被饭碗逼上考研路的。尽管有庞大的硕士生后备队,但有些基础学科,招个有潜质的博士并不容易。” 正在进行博士后研究的王明(化名)对记者说:“一些读博士的人并非是因为对科研多么感兴趣,而是为了日后有个更高的找工作的起点,有的人选择做博士后研究,往往也是为了暂时解决就业问题,很少是为了科研理想。” 忙于发表论文和申请课题时,陈涛偶尔会冒出这样的想法:“如果当初毕业时,我选择的是到金融行业或者到大公司里工作,我的生活是否会更有希望?”(记者 俞水) 对话 隐性的逃离更值得警惕 ——就“逃离科研”现象对话文双春 记者近日就“逃离科研”现象采访了湖南大学物理与微电子科学学院教授文双春。 记者:您怎样看待优秀人才逃离科研的现象? 文双春:我指导的研究生中,有比较优秀的学生放弃科研的现象。但我了解到的更普遍的现象是,有些博士生之所以继续在科研道路上前行,并不是完全出于对科研的兴趣和追求,而是因为他们除此以外别无选择,他们只能隐性逃离,这比显性逃离更可怕。 记者:究竟是什么造成了科研人才的流失? 文双春:在急功近利的社会,相对于短平快的行当,科学研究很难有吸引力。科学研究有其复杂性、艰巨性、持久性。里尔克说:“哪有什么胜利可言,挺住意味着一切。”这话用在科研领域最为贴切,要挺住谈何容易! 在社会大环境的侵蚀下,科研不再是一块净土,它已日趋与其他行当同质化,包括价值取向、行为方式等。如果做科研也是为了当官、挣钱、谋利,那么获取权钱利的方式势必与其他行当如出一辙,这样的话,有识青年何不趁早选择其他短平快的行当呢? 现实中,一些科研人员的生存状态吓跑了很多优秀年轻人。做科研的前途在哪?能否解决现实问题?虽有前途,但前途是否离现实太遥远以致远水解不了近渴?这些问题不用回答,年轻人从他们的一些前辈身上就能找到答案。 记者:就您了解,国外是否也存在这样的问题?他们如何吸引青年人才进入科研领域? 文双春:国外科研领域存在的最大问题不是优秀人才逃离科研,而是很难吸引本土年轻人攻读博士学位。特别是西方社会,由于福利制度非常完善,年轻人愿意吃苦攻读博士学位的人反而不多,所以他们常以丰厚的奖学金吸引中国的“科研苗子”。不过,从我接触到的外国年轻人看,他们的确是因为热爱科研才选择读博士。 对于青年科研者的待遇问题,国外的标准值得借鉴。在新加坡,攻读博士学位的月薪为2500新币,基本相当于当地平均工资,博士后研究员可以拿到4500新币以上的月薪,这份工资可确保不用为一家人的生活和下一代的教育发愁。在欧洲,博士后研究员可以拿到超过当地平均月薪两倍的工资。 国外还有许多具体措施值得借鉴:鼓励和支持年轻人参与各种国际学术活动,培养他们的学术荣誉感,包括加入学术组织,参加甚至主持学术会议和交流,颁发仅属于年轻人的荣誉和奖项、学术资助,等等;鼓励并帮助年轻人申请博士后、高级博士后、初级教授等阶段的各种科研经费,对初出茅庐的年轻人,实施保护和支持政策;评价体系更宽松、更公平,在欧洲,只要年轻学者处于进步和成长期,哪怕多年不发论文也没关系。 记者:若想让那些“逃离科研”的人留下来,我们需要做出哪些改变? 文双春:在我国,从国家到单位,各层面为此做了大量工作,特别是出台了很多人才计划和工程,这显示了对人才的重视,也留住了一些优秀人才,但如果人才只靠功利才能留住,那么这种功利是无止境的,最终不可能从根本上留住人才。 真正的人才不为三斗米而折腰,他们可能更在乎学术风气、学术自由、学术发展。靠功利才能留住的人才,不是真人才;靠功利才能留住人才的体制,不是好体制。从这个角度看,我国需要得以改善的关键是科研体制和机制,特别是学术评价机制。就吸引年轻科研人才来说,当务之急是让他们过上体面的生活,并给他们更多的自由和空间、公平与公正。 (文双春系湖南大学教授) (责任编辑:admin) |