|

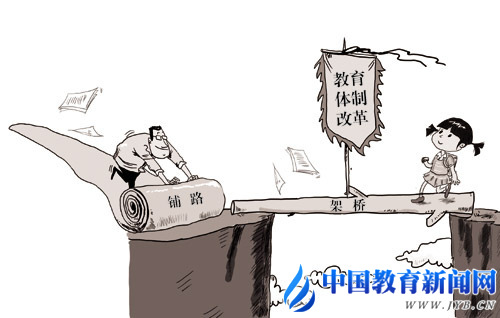

大西瓜 绘 今天,不少中国人还记得,电影《一个都不能少》中乡村教师魏敏芝寻找因贫失学学生的影像。今天,无数中国人还记得,2011年11月,中国向世界宣告:中国已全面完成普及九年义务教育和扫除青壮年文盲的战略任务…… 这一切,都与1985年5月27日中共中央颁布的《中共中央关于教育体制改革的决定》(简称《决定》)有着密切的因果关联。 作为改革开放后中共中央颁布的关于教育体制改革的第一个决定,它明确了市场经济条件下办学体制多元化、政府职能与学校办学自主权、中央与地方关系以及多元筹资等核心问题,并由此开启了一场自上而下的中国教育体制改革大幕。 30年前,中国教育体制改革面临怎样的外部形势?30年来,中国教育经历了怎样的发展历程?还有哪些改革“坚冰”亟待打破?2015年5月底,中国教育学会、中国高等教育学会、华东师范大学在上海联合举办纪念《中共中央关于教育体制改革的决定》颁布30周年大型论坛,以期反思当下以及未来的教育改革。 一些教育难题今天依然存在 为什么政府管了很多管不了、管不好又不该管的事?这与计划经济顽固的存在是有关联的。 社会上有人曾质疑:30年前,政府职能、学校办学自主权、办学体制多元化等问题制约是教育改革与发展的“坚冰”。30年后的今天,这些问题为何依然还在? 中国教育学会会长钟秉林说,回顾30年来我国教育体制改革的历史进程,30年前颁布的《决定》作为行动纲领一直引领和影响着我国教育事业的各项决策和部署。从1986年颁布《义务教育法》到1993年印发《中国教育改革和发展纲要》,从1999年发布《关于深化教育改革全面推进素质教育决定》,到2010年印发《国家中长期教育改革和发展规划纲要》,从每一座里程碑中,我们都能看到当初教育体制改革决定的身影。 纪念,是为了更好地出发。在回顾30年教育改革所取得巨大成绩的同时,与会代表们普遍认为,中国当前教育面临的一系列重大问题仍然与体制相关。 山东省教育厅副厅长张志勇说:“教育法明确指出,政府是在行政部门领导下实施教育管理的,国务院教育行政部门主管全国教育工作,统筹规划,协调管理全国的教育事业,县级以上地方各级政府教育行政部门主管本行政区内的教育工作,县级以上各级政府其他有关部门在各自职责范围内负责本区域教育。但是,我国教育发展面临的现实是,人事权、财权、事务权高度分割,教育人事权不在教育部门,在编制部门、人社部门手中;教育财权不在教育部门,在发展改革部门和财政部门手中。这种体制导致教育一旦出问题,社会首先责问的是教育部门,在教育部门对教育事务管理权限有限的情况下,教育行政效率偏低,教育部门也常常是代人受过!” 30年教育体制改革遇到不少类似的尴尬。但是,在检视30年教育体制改革历程时,专家学者们更多的是重温历史,并希望从中找到答案。“1985年出台的《决定》,是以经济体制改革为牵引的,至今我们仍然能看到这种牵引作用的强大,那时的教育体制改革主要是以人才为导向,现在是重新确立以立德树人为导向。”国家教育发展研究中心主任张力说,当时的教育体制改革情境仍然还是计划经济。即便当时已启动的经济体制改革,也只是有计划的商品经济,而非完全由市场调节的市场机制。 “这种导向的影响至今也不能忽视。为什么政府管了很多管不了、管不好又不该管的事?这和计划经济顽固的存在是有关联的。”张力认为,“今天,教育遇到的改革深水区和攻坚期与30年前完全不同,30年前不是这样的‘水’,也没这么坚的‘冰’。现在,之所以有很多难啃的‘硬骨头’,是因为现在的利益固化、格局分化,变得更加错综复杂。” 教育体制改革始终在实践中验证和调整 置身于经济社会发展大潮,教育无法对于错综复杂的社会诉求熟视无睹,更无法任性地掐断与历史的联系。中国教育的很多问题与计划经济体制下的教育体制直接相关,也与当时的时代发展状况相关。 置身经济社会发展大潮,教育无法对于错综复杂的社会诉求熟视无睹,更无法任性地掐断历史的联系。“中国教育的很多问题与计划经济体制下的教育体制直接相关,也与当时的时代发展状况相关。所以,教育体制改革始终都在改革实践中进行验证和调整。”国家教育咨询委员会委员谈松华在回顾30年教育体制改革历程时说,1985年的《决定》明确提出基础教育实行地方负责、分级管理的体制,该体制明确了基础教育的权力和责任是在地方,把中央和地方在基础教育上的权力和责任作了新划分。在当时情况下,这应该是一个巨大变革,极大推动了义务教育的普及。 “但是,1994年实行分税制后,中央财政的财力分配发生了根本的改变,中央财政占了60%以上,地方财政降至40%,而且此时的农村联产承包责任制释放的‘红利’已基本耗尽,导致2000年前后农村教育出现明显滑坡。”谈松华分析说。 “这种情况下,国家将教育体制及时调整为地方负责、分级管理、以县为主,并明确权力主要在县,把乡镇和村的权力收到县,因为县级财力相对好一点。但后来发现全国约有一半的县是赤字财政,‘以县为主’还是很难完全解决农村教育的问题。因此,又提出加强省级统筹,但其实省级统筹也没解决问题。改革实践证明教育体制必须要和财权、事权相匹配。”谈松华介绍说,“所以,后来国家实行了义务教育中央和地方分担机制,东部地区是‘二八开’,西部地区是‘八二开’,中部地区是‘四六开’。经历了这一系列演变,这种教育体制改革仍然还未完成,还需要把体制的内容加以深化,并符合各种条件的匹配。” 历史仍在延续。“今天的教育改革,面临许多深层次社会矛盾和问题,有待取得实质性的突破。经济转型升级、社会事业发展对于教育结构调整和教育改革提出了许多新要求。”中国(海南)改革发展研究院院长迟福林说,“当下的教育改革,无法回避‘十三五’甚至未来更长时间中国经济社会发展的现实需求。” 就教育改革面临的新形势,迟福林认为,工业转型升级、新型城镇化发展、国家消费结构转型升级、未来中国服务业主导的经济发展和对外开放等方面发展的大趋势,对于教育改革提出了更高、更迫切的需求。未来几年,新兴科技革命与我国工业转型升级的历史交汇成为客观趋势,能否把握好新一轮科技革命的重大机遇、实现中国制造2025的战略目标,各类专业技术人才和创新型人才是关键。 当把教育体制与国家发展的新需求对表时,人们更期待教育改革能在短期内释放红利、尽快分享到改革的成果。山东省教育厅副厅长张志勇希望推进中的教育体制改革能尽快建立纵向的教育治理体系,即在理清财政、发展改革等部门与教育部门的权力边界的基础上,重新确权,划分从中央到地方各级政府及其教育行政部门对教育事务管理权上下层级,并通过推行权力清单、负面清单和责任清单,重构新型教育治理工具,建立各部门合作治理的横向教育治理体系,激活相关部门、地方政府和学校的办学活力。 高中阶段教育“瓶颈”有待突破 基础教育发展的瓶颈在高中。今天,我们能否像30年前关注义务教育那样关注高中教育?能否从学制和课程体系的角度重新审视我们的高中阶段教育? “30年前,抓义务教育是关键。30年后,我们该关注什么?”上海中学原校长、华育中学校长唐盛昌表示“我们的教育改革需要把高中教育和大学教育联系起来考虑,从目前看,我们基础教育发展的瓶颈,是在高中教育。” 与国际横向对比,不难发现,学制上,世界目前主要是以美国为主的“12+4”(义务教育12年+大学教育4年)模式和以欧洲为主的“13+3”模式。与我国比较接近的是“12+4”模式,但在这种“12+4”模式之下,我国基础教育主要实行的是“6+3+3”模式。美国过去与我国一样实行的也是“6+3+3”模式,但20年前美国大量学校改为“4+4+4”和“5+3+4”模式。 “美国的高中教育由3年改成4年,主要是结合高中阶段的办学定位,它既考虑了学生未来选择就读技术应用型学校,又考虑了走学术研究的出路。所以,美国高中与大学阶段的衔接非常清楚,就是AP课程,你高中修完后大学承认学分。同时,美国大学阶段又出现了一批不定专业、学生可自主选择文理学科的学校‘3年改4年’的出发点主要还是根据学生未来发展的可能需求。”唐盛昌说,“我们应重新审视中考及九年义务教育体制对于不同阶段教育衔接的潜在影响,从学制和课程体系的角度重新审视高中阶段教育。以欧洲为例,不论英国基础教育采用的‘6+5+2’模式,还是德国主要实行的‘4+6+3’模式,其基础教育的最后几年,学校教育和课程体系都是围绕学生适应学术型或技术型方向发展需要而设置的,而且小学、初中和高中的界限正在逐渐淡化。” 给学生提供可选择的教育,是华东师范大学教育学部主任袁振国教授反复呼吁的一个发展方向。“新时期最核心的办学理念是要通过改革为社会提供可选择的教育。”袁振国说,“之所以学分制和选修制颇受世界各国认可,就是这个道理。因此,我们必须还要继续变革。” 未来的教育改革,如何提供可选择性教育、实现学生个性发展?唐盛昌认为,当务之急,高中阶段的学校课程与学科教育水平需要与每个学生发展的需求相匹配,同时学校要提供能跟上时代发展步伐的高选择性课程。 以IB课程为例,唐盛昌介绍说,IB课程有25门可选学科,197门课。就课程内容而言,理、化、生三门学科,我国高中的教学内容与IB、AP课程重复率达30%,不同的大约为70%,我们的高中生和美国、英国等欧美国家的高中生都在学,但学的内容现在有很大分化。比如化学,我们更多的是研究元素周期表中的元素性质特性,但国外更多的是从分子、原子、粒子的角度去理解化学结构。再比如数字技术被引入教学后,大量电子传感器、软件、新的仪器设备已经被广泛应用于欧美国家的高中阶段的课程教学中。 “所以,当下,我们推进教育改革,需要突破高中阶段教育的瓶颈,像30年前关注义务教育那样关注高中教育。”唐盛昌表示。 为教育改革寻找新的动力源 尊重基层的首创精神,要让离实践最近的人有决策权、处置权,发挥依法治教在推进未来教育改革的支点作用。 中国教育学会副会长、上海教育学会会长尹后庆是一个“老教育人”。对于教育体制改革30年所带来的变化有着直观感受。上世纪80年代,尹后庆分管上海郊区的农村教育,那时他感觉上海郊区教育遇到的问题很多。比如,那时强调每个儿童有接受教育的权利,教室里必须要有其座位,但通过发展,座位是有了,但一间教室往往有60个孩子。现在,几乎每年尹后庆都会去中西部地区检查义务教育落实情况,每次检查,他对中西部教育发展有种恍如隔世之感。 但巨变的背后,是人们对于教育的继续发展、改革的重新出发,存有普遍焦虑。“当前教育进入内涵发展阶段后,学校正在成为改革发生的策源地,我们不能把学校仅仅看作是行政部门的附庸。而应当把促进学校变革作为我们教育改革的着力点。”尹后庆说,“我们今天改革的核心目标必须聚焦到更加关注学生和学生的学习体验上。” “孩子们学习很痛苦,这个痛苦并不只是时间的长短。”前不久,一个非常爱好文学的高中女生告诉尹后庆,她所在的学校老师上语文课时要求学生:“当你看到一首唐诗就要想到从4个角度分析”。 “我们不是让孩子去赏析唐诗,让她去感悟和欣赏唐诗的美,以及流淌在诗歌中的灵性。而是用结果来制约过程的教育其实并不符合我们孩子的身心发展特点。”尹后庆认为,“我们的教育改革应更加关注学生的学习经历,更加关注教师的改革自觉,更加关注学校和学校教育的全过程。” 与尹后庆的观点相似。“改革的动力和活力来自基层。”华东师范大学教育学部常务副主任范国睿说,回顾1984年至1985年中共中央先后出台的经济体制改革、科技体制改革、教育体制改革的3份“决定”,其实都源于当时的基层改革实践。比如,安徽凤阳小岗村18位农民悄悄进行的包产到户试验,拉动了中国包产到户政策的实施。 除了改革要格外尊重基层的首创精神外,范国睿还注意到依法治教或是撬动未来教育重新出发的另一个支点。但是,对于管办评分离中让广大中小学校“独立行走”,范国睿表示担忧:管办评分离的关键,在于突出学校法定主体责任和义务的法定属性,要让学校在法定监管范围内依据法律赋予的义务和权利合法组织实施教育改革活动。给学校充分的办学自主权,并不意味着改革就能获得成功。如果没有强大的学校能力,只是简单强调自主管理,并且放手让那些不具有职业资质的校长独立行使职权,对于学校教育来说,或将是一种灾难。 “我们已经走得太远,以至于忘记了为什么而出发。”研讨会当天,中国高等教育学会会长瞿振元引用黎巴嫩诗人纪伯伦的这句诗,严肃地发问:我们打算把一个什么样的教育带入全面小康社会? “既往的改革经验证明,教育部门的规章不是法律,很难协调同级政府内部教育行政部门和人事、财务及其他部门间的关系,因此很难明晰学校、社会、政府之间的权责边界。”范国睿说,“如果国家层面有一种切实有效的制度安排,能把与教育改革与发展相关的利益攸关方真正协调起来,推动教育领域的综合改革,许多教育难题或许能迎刃而解。”(记者 柯进) 《中国教育报》2015年6月10日第5版 (责任编辑:admin) |